김영신 medicalkorea1@daum.net

대한병원의사협의회와 대한의사협회 의료정책연구원이 지난 10일 대한의사협회 지하1층 대강당에서 ‘제1회 의사노조 정책 심포지엄’을 개최해 의사들의 근로권 보호와 노동조합 설립 필요성에 대한 논의를 진행했다.

안덕선 의료정책연구원장이 좌장을 맡고, 김강대 법무법인(유)LKB 대표변호사가 ‘대한민국의 의료상황과 의사노조의 필요성’에 대해 발제했다.

이어 ‘대한민국의 의사노조의 현실과 미래’를 주제로 김재현 동남권원자력의학원 의사노조 위원장 등 4명의 노조 위원장이 현황을 발표했다.

◆병원별 의사노조, 의대 교수노조 산발적 운영

현재 국내에는 병원별 의사노조와 의과대학 교수노조가 산발적으로 운영되고 있다. 전문가들은 개별 병원 단위의 노조로는 정부와의 협상력 확보에 한계가 있다고 지적한다.

노재성 아주의대 교수노조 위원장은 “전체 의사들의 권익 보호와 대정부 교섭을 위해서는 전국 단위 의사노조가 필요하다”며 “의협에서도 적극적으로 노조 조직화에 참여해야 한다”고 제안했다.

안덕선 대한의사협회 의료정책연구원장은 “의료현장의 안전과 국민 건강권은 의료인의 정당한 기본권이 보장될 때 비로소 견고해질 수 있다”며, “이번 심포지엄이 의사노조에 대한 사회적 이해를 높이고, 의료계가 책임 있는 노동 주체로서 건전한 근로환경을 구축하는 첫발이 되기를 기대한다”고 밝혔다.

주신구 대한병원의사협의회 회장은 “이번 심포지엄으로 의사들도 헌법이 보장하는 노동권을 가진 존재임을 재확인하고, 노동자로서 당연히 누려야 할 권리와 보호 장치에 대해 논의하는 자리를 마련하고자 한다”고 말했다.

◆ 의사들의 단체행동권 법적 근거 마련

헌법 제33조가 보장하는 근로자의 단체행동권은 의사에게도 동일하게 적용된다.

특히 봉직의와 전공의 등 근로계약을 체결한 의사들은 노동조합을 통해서만 정당한 쟁의행위를 할 수 있다는 점이 강조됐다.

우리나라 의료보험 체계는 1977년 도입 초기부터 저수가 구조로 출발했다.

당시 부산 청십자의료보험조합의 낮은 수가 기준을 전국민 의료보험 제도에 그대로 반영하면서 의사의 기술료가 제대로 책정되지 않은 '저부담-저급여-저수가' 구조가 고착화됐다.

◆ 의사 노동조합 설립 추진 동향

2006년 대한전공의노동조합을 시작으로, 2017년 동남권원자력의학원, 2018년 아주의과대학 등에서 의사 노동조합이 설립됐다.

각 병원별 노조들은 근로조건 개선, 부당해고 방지, 연차휴가수당 지급 등에서 성과를 거두고 있다.

의협은 의료법상 법정단체임에도 실질적인 협상권한이 제한돼 있다는 것이다.

보건복지부 장관의 관리·감독 대상일 뿐, 정부 정책 결정 과정에서 의견 반영 권한이 매우 제한적이라는 설명이다.

◆ 해외 의사 노동조합 활성화 사례

영국의사협회(BMA)는 1832년 설립 이후 공식적으로 전문직 노조를 표방하며, NHS와 임금협상을 진행하고 있다.

독일의 마부르그분트(Marburger Bund)는 2005년 공공병원 의사들의 독자적 단체협약을 체결하는 성과를 거뒀다.

미국에서도 1972년 네바다주에서 의사조합이 결성된 이후 조합원 수가 지속적으로 증가해, 2019년 기준 약 6만8000명의 의사가 노동조합에 가입했다.

[메디컬월드뉴스 김영신 기자]

[성형외과 시술 제대로 알기]관심 높아지는 동안 성형…상안검, 하안검, 안면거상 등 당부 사항은?

[성형외과 시술 제대로 알기]관심 높아지는 동안 성형…상안검, 하안검, 안면거상 등 당부 사항은?

[대장항문외과 시술 제대로 알기]항문 출혈과 통증 동반하는 치질 증상…원인과 치료 시점은?

[대장항문외과 시술 제대로 알기]항문 출혈과 통증 동반하는 치질 증상…원인과 치료 시점은?

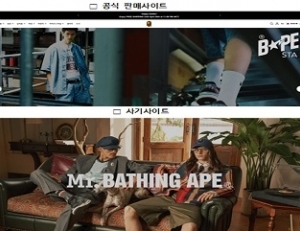

랄프로렌, 칼하트 등 유명 의류브랜드 사칭 80~90% 할인 광고 등 해외쇼핑몰 주의

랄프로렌, 칼하트 등 유명 의류브랜드 사칭 80~90% 할인 광고 등 해외쇼핑몰 주의

[피부과 시술 제대로 알기]중년 기미 관리부터 청소년∙성인 여드름까지 맞춤형 접근 중요

[피부과 시술 제대로 알기]중년 기미 관리부터 청소년∙성인 여드름까지 맞춤형 접근 중요